Les récoltes de miel cette année 2025 ont été bonnes. Encore faut-il le vendre.

Comme tout bien de consommation, le juste prix de vente peut être élaboré par des règles commerciales classiques :

- En tenant compte de son prix de revient en déterminant tous les coûts de production et de vente.

- L'analyse de sa clientèle, notamment du « prix psychologique », En d'autres termes, sentir le prix au-dessous duquel le miel ne serait pas perçu comme de bonne qualité et inversement, quel prix serait-il trop cher.

- L'analyse de la concurrence, notamment sur les marchés.

- En fonction de votre stratégie de vente : des prix bas pour attirer un volume de clientèle plus important, au prix d'une marge plus faible, ou bien une politique d'alignements avec la concurrence. On peut aussi fixer un prix élevé avec des marges plus importantes en proposant des contenants plus petits ou en recherchant des segments de niche à fort pouvoir d'achat, que l'on peut rencontrer dans des points de ventes touristiques (parcs d’attractions, boutiques de souvenirs ou de luxe, aéroports…)

En 2025, une étude de l’UNAF montre un prix moyen à 22€ le kg pour du miel d’origine France, (11€ pour le miel extraeuropéen) mais avec de grande disparité du prix au Kg selon l’appellation, le contenant (verre ou plastique, 250,500 ou kg), et… le lieu de vente.

Cependant un miel de qualité n'est plus synonyme de prix élevé avec la concurrence de plus en plus agressive des grandes surfaces.

Aussi la qualité devient une norme lorsqu'on achète un produit comme le miel. Mais il faut l’afficher et l'argumenter en procédant par exemple à un minimum d’analyse.

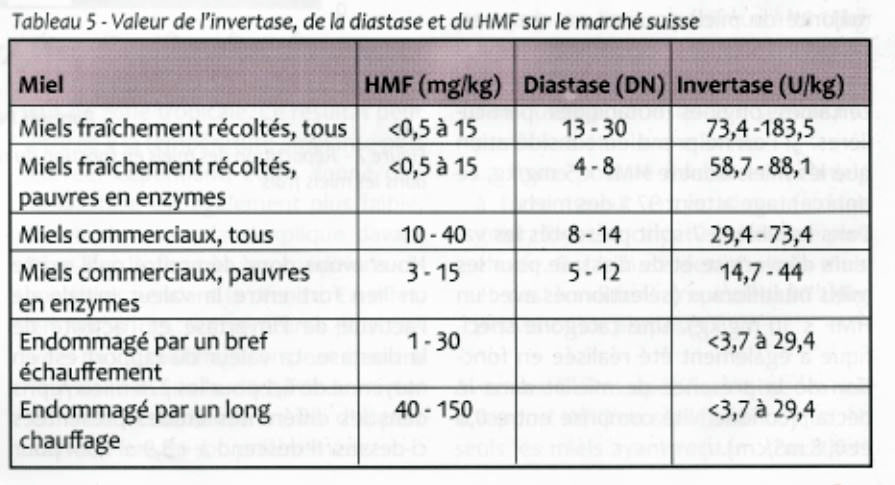

L’étiquetage doit être précis tout en restant attractif. La date de récolte est un plus pour signaler la fraicheur de votre miel. Enfin une analyse mise en QR finira de mettre en valeur votre nectar. Dans cette analyse les dosages de l’activité enzymatique combinée au taux de HMF viendront confirmer la fraicheur de votre miel.

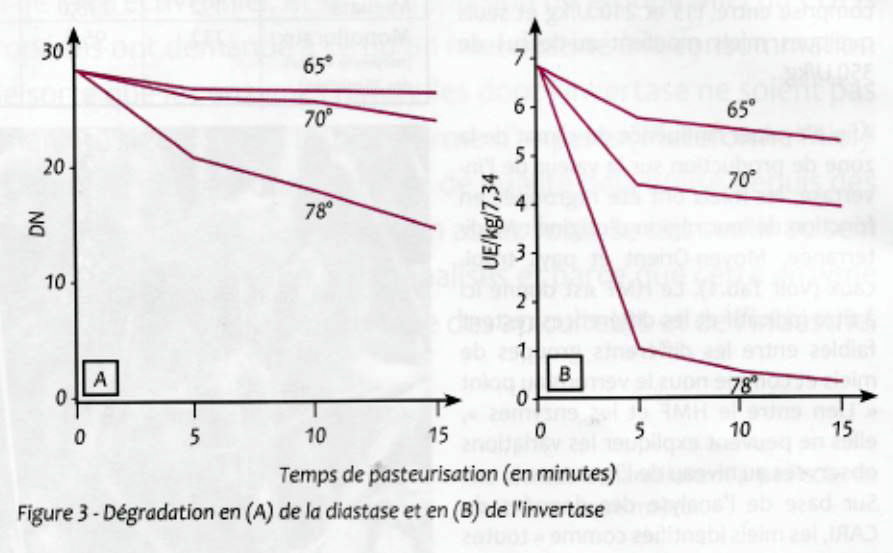

Etienne Bruneau et Carine Massaux du CARI ont publié dans ce sens un article dans le numéro 225 de l’été 2025. Les parlementaires européens ont demandé à ce qu’ un miel destiné à la consommation ne soit pas chauffé de sortes que les enzymes naturelles de l’abeille ne soient pas détruites de manière significative. Une opposition se fait sentir aux niveau des discussions interprofessionnelles, car des miels pasteurisés risquent d’être pénalisés sans parler des refontes successives de miels déstockés sur plusieurs mois.

Il y a 3 enzymes principales secrétées par les glandes salivaires de l’abeille (glande hypopharyngiennes).

- La diastase ou amylase qui fractionne l’amidon en sucre simple (maltose et iso maltose)

- L'invertase ou saccharase qui casse la molécule de saccharose en fructose et glucose

- La glucose oxydase peut produire a partir du glucose de l’acide gluconique et du peroxyde d’oxygène (eau oxygénée) propriété utilisée notamment dans les miels frais à vocation pharmaceutique

Seules l’amylase et l' invertase peuvent être dosées en routine (pack enzymatique à 22 € chez AB LABO)

En sachant que l’amylase décroit en gros par moitié tous les 2 ans à température ambiante, on peut estimer la fraîcheur de récolte effective en dosant son activité dans le miel. Mais l’invertase et les autres enzymes sont plus fragiles et ne persistent que quelques mois : il serait donc plus logique de s’appuyer sur l’activité de cette dernière. Mais le législateur s’est contente de fixer une limite minimale pour l’amylase et rien n’est définit pour l’invertase à ce jour.

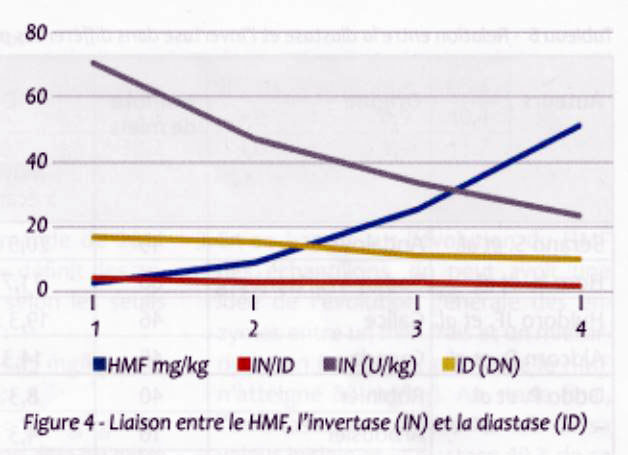

L’HMF, (HydroxyMethylFurfural) est un élément classique de mesure de la fraîcheur du miel. Il est le reflet de la dégradation des sucres avec un taux légal européen devant être inferieur a 40mg/kg. Habituellement <2mg/kg dans un miel très frais, il augmente avec le temps d’autant plus que miel est exposé à des températures élevées. Mais la dynamique du HMF est plus lente que celle suivie par les enzymes, beaucoup plus sensible.

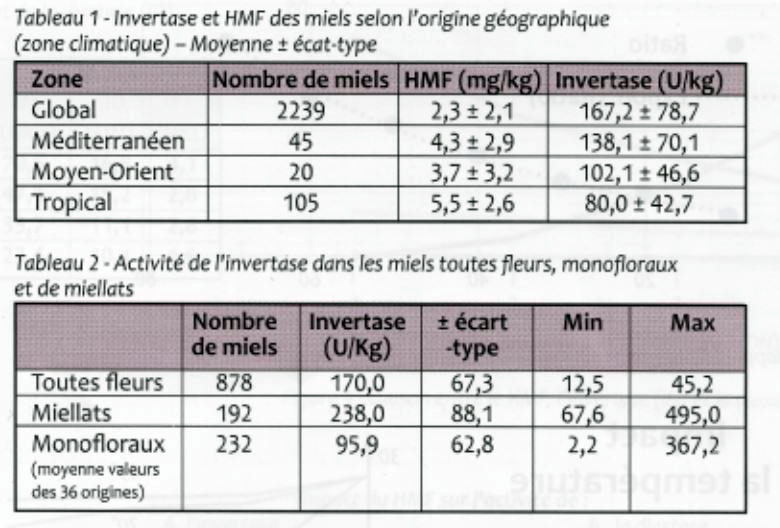

Mais en pratique, l’utilisation et l’interprétation de l’activité enzymatique s’avèrent plus complexes car cette activité dépend elle aussi de plusieurs facteurs :

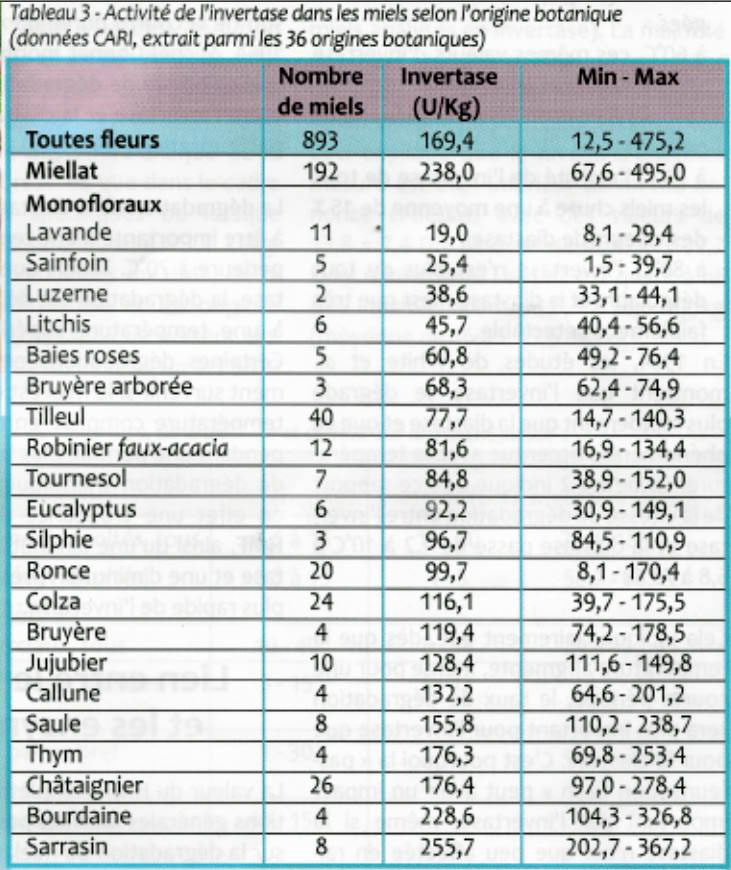

- L’origine florale du miel: l’activité enzymatique est faible pour la lavande et le sainfoin mais dix fois plus élevée pour le sarrasin par exemple

- L’impact de la température est crucial sur l’activité enzymatique résiduelle. Pour la mise en pot, l'utilisation d'un matériel adapté pour le réchauffage de seaux cristallisés, à la place des classiques défigeurs, est vivement conseillé. (Système MELITHERM) °.)

Le rapport invertase / amylase est intéressant à comprendre. On peut s’attendre à ce que les miels considérés comme pauvres ou riches en enzymes le soient pour les deux. Notons cependant, que pour les miels frais, l' invertase est presque 4 fois plus élevée que l’amylase, mais comme l’invertase se dégrade plus rapidement, le rapport Invertase/amylase diminue assez vite au cours du temps.

En conclusion les données du CARI montrent que plus de 97% des miels très frais présentent un rapport invertase/amylase supérieur à 1.9. Après traitement du miel par des réchauffages, cette valeur peut être réduite de 30%, avec un ratio pouvant descendre à 1.33. Les auteurs suggèrent de proposer cette valeur comme seuil.

Une autre approche consisterait à ne prendre en considération que le niveau d’activité de l’invertase plus sensible, avec sa demi-vie la plus courte. Mais il faudrait adapter ce seuil selon l’origine florale : 25U/kg pour les miels multi floraux et la plupart des miels mon floraux. Pour des miels à faible teneur en enzymes (arbousier, robinier oranger, bruyères, lavande, sainfoin, romarin, ronce une limite spécifique à 10u/kg. Enfin la limite pour les miellats ou les miels à forte teneur enzymatique (comme le châtaignier, thym, eucalyptus) 80 U/Kg pourrait être proposés.

Ainsi des miels ayant reçus des chocs thermiques seront partiellement rejetés et pourraient être considérés comme des miels destinés à l’industrie (Bakers Honey). Si ce ne n’est pas le cas il faudrait au moins qu’un étiquetage spécifique informe le consommateur de la dégradation enzymatique du miel.

Pour rire un peu :))

https://www.instagram.com/reel/DIlT5nCts9k/